Omnivora, atau Semiovora?

Dari Rantai Makanan ke Rantai Penandaan Makanan (dan Melampauinya)

Konon salah satu aspek yang membedakan manusia dari binatang adalah dari cara makannya. Seekor kera tidak akan repot-repot meletakkan pisangnya ke dalam piring kecil, melumurinya dengan saus krim, menaburi bubuk coklat, menancapkan astor diatasnya, apalagi menamai “prakarya”-nya itu banana split (bdk. Gambar 1) Begitupula seekor singa tidak akan menyuruh burung-burung berkicau merdu dan kunang-kunang untuk berputar-putar terbang diatasnya sembari ia mengajak betinanya untuk menyantap menu makan malam antelopnya dengan harapan memperoleh suasana “romantis” (bdk. Gambar 2). Demikian pula seekor tikus tidak akan melakukan keabsurdan seperti melakukan ritual-ritual tertentu, menyanyikan lagu tertentu, atau mengkomat-kamitkan mantra tertentu saat ia melihat keju di rumah seorang Pastor yang sedang memimpin misa suci (bdk. Gambar 3) Hanya manusia yang melakukan ini semua. Makanan, bagi manusia, nampaknya bukan hanya persoalan masuk-memasukkan sesuatu ke dalam mulut untuk menepis rasa lapar. Makanan tidak pernah sesederhana urusan biologis bagi manusia. Keterlibatan manusia di siklus rantai makanan justru membuat siklus itu menjadi mega-kompleks saat ia memasukan estetika di dalamnya. (Entah manusia patut berbangga atau miris dengan fakta ini).

|

(1) |

(2) | (3) | |

|

|

|

|

|

(4) |

(5) | ||

|

|

||

Gambar A. Manusia dan makanannya

Mencoba memahami kompleksitas rantai makanan di atas, pendekatan antropologi linguistik bertaruh spekulasi. Ada dua pendekatan yang penulis coba bahas di sini: semiologi strukturalis Ferdinand de Saussure dan semiotika pragmatik Charles Sanders Peirce. Meskipun berasal dari dua daerah yang berbeda—Saussure dari Swiss, Peirce dari Amerika—keduanya melihat dunia dan hal-hal yang terjadi di dalamnya melalui perspektif tanda. Sistem tanda yang mereka lihat ini berasal dari kenyataan bahwa manusia adalah makhluk yang ber-Bahasa (‘B’ besar). Bahasa merupakan korelat dari logika mediasi; untuk memahami sesuatu, ia harus dibubuhi ‘kata’ untuk kemudian dicerap makna yang telah terlebih dahulu dibubuhi di ‘kata’ tersebut. Tanpa bahasa, maka manusia tidak memiliki akses ke realitas. Ini yang nampaknya melandasi kedua pemikir besar tersebut. Kembali ke rantai makanan. Apabila diintegrasikan dengan logika mediasi tanda, maka penulis kira kita bisa menyebut kombinasi ini sebagai ‘rantai penandaan makanan’.

Rantai Penandaan: semiologi vs semiotik[1]

Basis dasar bangunan semiologi strukturalis de Saussure adalah dua sisi tanda yang saling bertolak belakang: penanda (signifier), atau bahasa de Saussure, ‘citra akustik’, merupakan segala sesuatu yang yang tersaji untuk dicerap oleh indra manusia, sementara petanda (signified) merupakan segala sesuatu yang muncul dibenak kepala saat seseorang dihadapkan pada suatu penanda; referensi petanda yang muncul dibenak kepala itulah yang disebut petanda. Relasi yang kemudian terbentuk antara penanda/petanda inilah yang dimengerti sebagai ‘makna’.[2] Hal penting untuk ditekankan terkait relasi maknawi ini, yaitu sifatnya yang merupakan konvensi sosial. De Saussure menyebut relasi ini ‘arbitrer’ dalam artian sewenang-wenang: maksudnya, tidak ada hukum langit yang mengatakan bahwa apa yang kita sebagai sebuah benda hidup berbentuk menyerupai manusia hanya saja lebih kecil, lebih berambut dan bertangan lebih panjang dari kaki, adalah ‘m-o-n-y-e-t’. Penanda ‘m-o-n-y-e-t’ diberikan secara sewenang-wenang kepada petanda yang dideskripsikan barusan oleh para pendahulu kita, lalu disepakati, dan selanjutnya diteruskan turun-temurun.

Namun apabila diperhatikan lebih seksama, kesebangunan penanda/petanda ini, yang seolah-olah stabil, ternyata sangatlah cair. Semisal, dalam gambar 2 dan 5. Keduanya sama-sama sedang akan makan malam, hanya saja di tempat dan dengan suasana berbeda. Lantas apa dan mengapa harus dibedakan? Marshall Sahlins akan mengatakan bahwa perbedaan tersebut berakar dari logika kelas, atau yang disebutnya “pensée bourgeoise.”[3] Logika ini beroperasi dengan memodifikasi barang secara fisik, mengembangkan variasi dan mereproduksinya sebagai komoditas untuk kemudian di jual. Perbedaan, menjadi tujuan dari proses produksi dan komodifikasi, dan ‘kelas’ menjadi dasar pembedaan tersebut. Persis di sinilah modus produksi kapitalisme bertumpu.

Dari sini terlihat jelas bahwa terdapat dimensi kesengajaan untuk menempatkan suatu makanan tidak hanya di rantai makanan, melainkan juga di rantai penandaan makanan. Makanan seperti no. 4 tidak akan disajikan pada suasana pada no. 2. Demikian pula orang berpakaian seperti pada no. 5 akan diusir di depan restoran no. 2. Semenjak orang-orang yang makan di angkringan (no. 5) tidak banyak yang berekonomi menengah-atas, maka kecil kemungkinan mereka untuk bisa memajang senyum seperti terlihat pada pasangan borjuis kecil (petty bourgeoise) di gambar no. 2. Begitu juga sebaliknya, pasangan di no 2 kemungkinan besar akan tidak berselera saat ia harus makan nasi tumpang (no 4.) di warung angkringan (no. 5). Persepsi dan selera, akhirnya dideterminasi aspek kultural/kelas.[4]

Rantai penandaan makanan ini seakan-akan menjadi grammar yang menyelaraskan penanda ‘makanan’ – ‘pakaian’ – ‘suasana’ – ‘kelas’ – dst.; berada di rantai penanda makanan membuat manusia menjadi makhluk pemakan tanda, semiovora. Posisi seseorang dalam rantai penandaan dengan demikian berperan signifikan bagi pilihan menu tanda mana yang dapat dimakannya di rantai penandaan makanan. Kenyataan bahwa manusia adalah omnivora, tidak serta merta menjadikannya omni-semiovora. Semiovora berkaitan erat dengan logika kelas.

Berbeda dengan semiologi strukturalis yang mencoba mencari grammar, meta-bahasa, atau aspek prinsipil yang menata semesta rantai penandaan, semiotik pragmatik sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan pada hal tersebut. Seperti label ‘pragmatik’-nya, semiotika ini lebih memusatkan upaya teoritiknya pada aspek praktis dan penggunaan sehari-hari.

Apabila semiologi memahami tanda sebagai suatu flip-side diadik, maka semiotika melihatnya sebagai segitiga tripartit. Ketiga unsur tersebut adalah representamen (R), obyek (O), dan interpretant (I). Representamen merupakan tanda yang dicerap oleh indera manusia; Obyek merupakan referensi yang dibuat oleh sang manusia berkaitan dengan represntamen yang tersaji di depannya; Interpretan merupakan hasil penafsiran dari obyek tersebut melalui kognisis manusia. Ketiga proses inilah yang disebut Peirce sebagai semiosis. Jadi, berbeda dari semiologi, tanda dalam horizon semiotika pragmatik Peircean ini tidak mengacu pada sesuatu yang diatur oleh meta-bahasa, melainkan pada suatu obyek yang ada di keseharian manusia tersebut. Tanda, dengan demikian, semata-mata adalah “something that represents something else.”[5] Lalu sampai kapan dan di mana something else dalam proses semiosis ini berhenti? Tidak akan. Rangkaian proses semiosis ini akan bersambung terus-menerus sampai tak terhingga.[6]

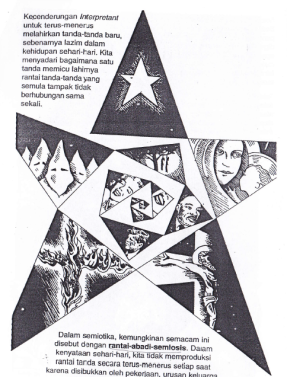

Jadi saat suatu representamen selesai dikaitkan dengan suatu obyek tertentu, maka interpretan yang dihasilkan akan langsung berubah menjadi representamen baru, yang akan dikaitkan dengan obyek lain, dan interpretan baru tercipta, dan begitu seterusnya. (Lihat ilustrasi gambar B.)

Gambar B. Rantai Abadi Semiosis[7]

Menerapkan ini pada rantai penandaan makanan, saya akan mencontohkan pengalaman pribadi saya dengan pepaya. Sewaktu kecil, saya sangat suka pepaya. Tapi sekarang, jangankan memakan, membayangkan saja sudah mual. Semuanya, sejauh ingatan saya, bermula saat saya, waktu itu berumur sekitar lima tahun, sedang asik makan semangkuk pepaya dengan tangan sambil duduk di lantai. Orang-orang, yang saat itu sedang ada acara arisan ibu saya, sibuk hilir mudik di ruang makan sementara saya asyik dengan pepaya saya. Lalu saat saya mengambil sepotong pepaya, entah karena terlalu keras menggengamnya atau bagaimana, buah itu menyelip dan jatuh ke lantai. Seketika itu pula seorang tamu menginjak buah tersebut, “cret!”, buah pepaya tadi remuk dan meluber di sekitar lantai. Sebagian menempel di sepatu kotor tamu tadi, sementara lainnya semburat di lantai yang tak kalah kotornya. Imaji ‘jijik’ membuat Yosie lima tahun seketika itu pula meletakkan mangkuk pepaya dan pergi.

Sampai hari ini, setiap kali ‘pepaya’ (R) tampak di depan saya, maka imaji-imaji ‘pepaya di sepatu kotor’ dan ‘pepaya yang bersemburat di lantai kotor’ (O) segera muncul. Akibatnya kembali terbayang di benak saya asosiasi ‘hal menjijikkan’ (I). Saya kira ini semiosis yang linier dan biasa. Namun menjadi unik saat saya mengetik esai ini, dan saya tersenyum-senyum sendiri saat menuliskan cerita ini. Bagaimana hal ini dijelaskan secara semiotik Peircean?

Urutannya seperti ini: seluruh cerita yang saya rangkumkan dalam semiosis di atas, dengan sendirinya bertransformasi menjadi representamen baru, katakanlah, ‘cerita Yosie dan pepaya’ (R’). Mengingat R’ ini berikutnya membawa saya untuk mengaitkannya dengan kejadian selanjutnya, ‘saya dimarahi tante saya yang galak karena tidak menghabiskan pepaya’ (O’). Efek dari pengaitan ini membangkitkan ‘kerinduan saya pada masa kecil’ (I’). Seketika itu pula ‘imaji-imaji masa kecil’ (R’’) tersaji di benak saya, mengingatkan saya pada ‘suasana rumah di masa kecil’ (O’’), yang berikutnya membuat saya ‘berhenti mengetik dan membuka folder-folder foto keluarga di notebook saya’ (I’’). I ini akan menjadi R lagi, yang akan dikaitkan dengan O, dst., dst. … dan jika proses semiosis ini diteruskan, maka saya tidak akan mengerjakan tugas-tugas dan makalah yang lain. Satu hal yang konstan dalam setiap I dari proses yang saya lakukan, adalah bahwa ia menghasilkan efek “senyum-senyum sendiri” (I, I’, I”).

Melampaui Semiologi-Semiotik

Jauh dari lelucon dan tidak serius, hal ini memberikan implikasi teoritis bagi semiotika Peircian. Saat saya menyebutkan kata “jijik,” “membangkitkan,” “senyum-senyum sendiri,” maka bisa dilihat bahwa hal-hal ini merupakan fenomena-fenomena pra-bahasa. Sebenarnya Peirce sendiri sempat menyadari ini melalui konsep “kepertamaan” (firstness)-nya—yaitu suatu sensasi murni yang serta-merta dibangkitkan oleh suatu representamen.[8] Fenomena pra-bahasa ini mencakup dimensi afeksi, emosi, mentali, hasrat dan ketidak-sadaran. Apa artinya? Analisis semiotik harus memperhitungkan analisis-analisis non-semiotik (non-representatif, non-mediasi, non-tanda) yang secara imanen terdapat dalam proses semiosis itu sendiri. Sayangnya, baik Peirce maupun de Saussure, dan banyak pengikut mereka, masih belum menyadari hal ini. Adalah Félix Guattari yang pertama kali menunjukkan bahwa tanda memiliki dua mekanisme kerja: pertama, memproduksi representasi, penandaan, makna, dst.; kedua, menangkap (capture) dimensi pra-individual dan pra-subyektif manusia.[9] Dimensi kedua inilah yang banyak luput diperhitungkan. Maurizzio Lazzarato mengungkapkannya dengan baik,

Linguistic theories and analytical philosophy fail to understand the existence of these semiotics and how they operate; they assume that the production and circulation of signs and words is an essentially human affair, one of semiotic “exchange” between humans. They employ a logocentric conception of enunciation whereas a growing proportion of enunciations and circulating signs are being produced and shaped by machinic devices (television, cinema, radio, Internet, etc.).[10]

Tanpa memahami hal ini, maka semiotik hanya akan berakhir sebagai perkakas periklanan dan strategi kampanye politik murahan untuk memanipulasi orang banyak. Urgensi politik pemahaman ini juga mengedepan, semenjak kapitalisme hari ini mempekerjakan tanda—semiokapitalisme, bahasa Bifo—untuk mengekploitasi umat manusia. [HYP]

[1] Sebenarnya tidak ada perbedaan dari kata ‘semiologi’ dan ‘semiotika’ apabila dilihat hanya dari segi etimologisnya. Namun seiring perbedaan substansial di antara Peirce dan de Saussure, maka kedua kata tadi juga terstereotipekan ke masing-masing pemikir: Peirce dengan semiotika; de Saussure dengan semiologi.

[2] Benny H. Hoed, Getok Tular: Semiotik Gosip (2011), [segera terbit], hal. 3.

[3] Sahlins memang tidak membahas susana makan di angkringan dan restoran berbintang, namun saya kira logika ‘pensée bourgeiose’-nya bisa diterapkan di sini. Sahlins memodifikasi ‘pensée sauvage’-nya Claude Lévi-Strauss. Mashall Sahlins, “Food as Symbolic Code,” dlm. J.C. Alexander & S. Seidman, peny., Culture and Society: Contemporary Debates (Cambridge Uni Press, 1990), hal 100.

[4] Seperti kata Jandt, “[C]ultures affect what people sense, but they have a much greater influence on perceptions.” Fred E. Jandt, An Introduction to Intercultural Comunication: Identities in a Global Community, ed. Keempat (SAGE, 2004), hal. 66.

[5] Dikutip dari Hoed, Getok Tular, hal. 4.

[6] Ibid. Hal. 6.

[7] Gambar dikutip dari Paul Cobley & Litza Jansz, Semiotics for Beginners (Icon Books, 1997), hal. 25-6.

[8] Kekeduaan (secondness) kemudian adalah upaya mendeskripsikan dalam bentu bahasa dan/atau konsep tentang kepertamaan tadi. Lalu keketigaan (thirdness) mencoba memberi argumentasi rasional atas kekeduaan tadi. Terlihat jelas bahwa kepertamaan berkaitan erat dengan representamen; kekeduaan, obyek; keketigaan, interpretan.

[9] Félix Guattari, Molecular Revolution: Psychiatry and Politics, terj. R. Shed (Penguin Books, 1984), hal. 73-82.

[10] Maurizzio Lazzarato, “’Semiotic Pluralism’ and the New Government of Signs: Homage to Félix Guattari,” Europan Institute for Progressive Cultural Politics, 1 (2006). Bifo mengembangkan ini melalui teori semiocapitalism-nya. Lihat Franco “Bifo” Berardi, Precarious Rhapsody: Semiocapitalism and the Pathologies of the Post-Alpha Generation (Minor Composition, 2009).

Pingback: Tenggelam dalam Sejarah yang Personal karena Pesawat Terbang di Atas Laut – Kalamkopi